Twitterで吹き上がっている、文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について。

一応、文化庁のサイトでPDFを読み込んでみました。(※2章だけ)

文化庁文化審議会著作権分科会 ・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書(2019年2月)

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf

私は法律の専門家では無くただの行政書士試験合格者(行政書士とは言ってない)ですが、一応個人的課題として追いかけている分野でもあるので、読んだ内容を私なりにまとめてみます。

話題になっているダウンロード(複製行為)(スクショ含む)については、2章で解説されています。

で。一言で言うと、まあ問題だらけの答申内容です。

問題点を要約すると、

- 音楽・映像以外の著作物がお化け化している現状への認識不足(調査不足)

- 違法アップロード著作物のみを対象とするとしているが、現実には識別不可能

- ダウンロードという言葉の定義がおかしい

- SNSでの誹謗中傷の証拠保全など、自己防衛の行為が違法となってしまう危険性がある

- TPP11対応が目的なのが明白なのだが、論理構成が矛盾している。

- 他にも公平性を欠く部分が多々あり、法律として不適格。

細かく取り上げていくと

まず「ダウンロード」を何故禁止するかということについて

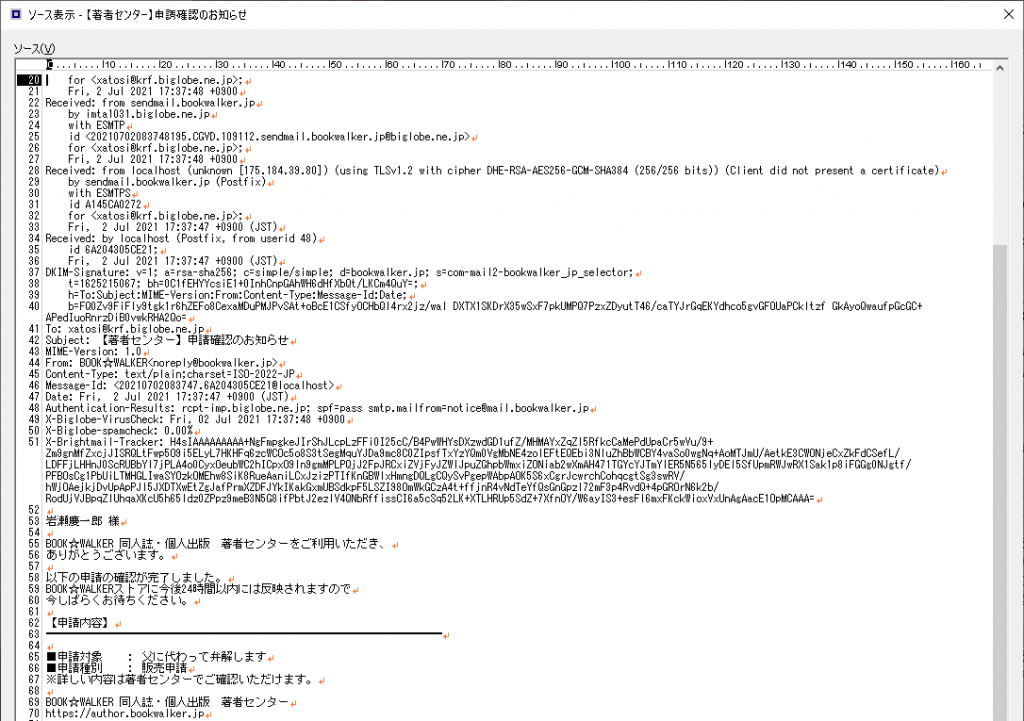

>10月30日の知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会コンテンツ分野を取り扱う会合」におけるタスクフォースの座長による報告53の中でも,「著作権を侵害する静止画(書籍)ダウンロードの違法化の検討等,様々な側面から直ちに取り掛かることが必要な内容について,共通認識が得られた」との説明

>平成21年1月の文化審議会著作権分科会報告書54において,被害が特に顕在化・深刻化している音楽・映像の分野に限ってダウンロードを違法化する

とあり、加えて「(2)これまでの法改正の経緯」 にて、複製行為に関連する著作権法改正の経緯を列挙しています。

つまり、ダウンロードを「複製」とみなしている事が前提になっています。

そして、「3.ダウンロード違法化の対象範囲について(民事・刑事)」にて、

>著作物の種類・分野による限定を行うことなく,広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については,概ね共通認識が得られた(64p)

とあります。音楽・映像に限定するという従来の方針から転換して、著作物であれば無差別に規制の対象にしよう、という話です。

一口に著作物といっても、今著作権法の対象になっているものはマンガからキャラクターデザイン、プログラムのソースコードから実行オブジェクト、データベースに至るまで、もう何でもかんでも著作権の中に放り込まれている、はっきり言ってお化け状態です。

そういう現状を考慮した上で議論が為されたのかというと、文書を読む限りそういう痕跡はなく、それどころか「限定する理由が無い」という理由で著作物全体に規制の範囲を広げると明記されています。

「(2)音楽・映像以外の著作物(静止画・テキスト等)の特性」という項目で、使用者・権利者双方の観点から現状の著作物の分析が為されています。

要約すると、音楽・映像に比べて、文章や静止画は適法違法の判断が付けにくいということが、ここからわかります。

実際問題として。ぶっちゃけ、商業漫画家が描いた漫画と同人作家が趣味であげた漫画なんて、素人には区別なんかつかないですよね。ましてや知らなかった証明なんて、悪魔の証明に等しいです。

>違法化されるのは,あくまで意図的・積極的なダウンロード(複製)行為であり,単に,違法にアップロードされた音楽・映像を視聴・閲覧する行為については,違法とはならない

>視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロード(複製)についても,法第47条の4第1項の規定により適法となる

とあります。

しかし、閲覧を違法としないのでは、著作権侵害を取り締まる、という法改正の目的と矛盾します。

(ブラウザ閲覧型の違法サイトは全く規制の対象にならない。)

他にも、規制要件として「作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する」(73p)など意味不明な表現や尻抜け感が散見され、一体何のための法改正なのかわかりません。

何のための規制拡大なのか、さっぱりわかりません。「誰も得しない」と言われてるのは、こういうことなんですね。

また、そもそもの日本語の問題として。ダウンロードの定義がおかしい。

キャッシュは適法とされていますが、キャッシュファイルとは閲覧データファイルをサーバーから複製(ダウンロード保存)する行為であり、これをダウンロードで無いとするのは無理がありすぎます。

一方で、キャッシュファイル(既にローカルに存在する)をローカルストレージの別領域にコピーするのは違法とされています。

「複製」を禁止する意図であることは汲み取れますが、これは「ダウンロード」とは言いません。

言葉の定義が間違っています。(だから余計にこんな騒ぎになるのでしょう)

話題になっているスクショ問題についてですが。スクリーンショットは画面を意図的にファイル保存する行為なので、「画面の複製」ということで規制の対象になると考えられます。

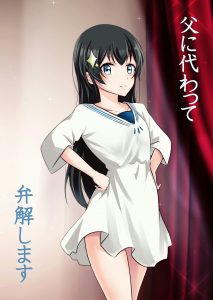

また、「⑦適法コンテンツのスクリーンショット等の際の写り込み重要な情報と同じページに違法にアップされた著作物が存在する場合(SNSのアイコンに違法物が使用されている場合など)に,スクリーンショット等で保存しようとすることが困難となる。(70p)」という一文があります。

懸念事項としてわざわざ示されていることから、「スクリーンショットは複製行為」との認識を前提に議論・答申が行われている事は明白です。

これについて、

>特に経済的被害が顕著である部分,立法措置の必要性が高い部分のみに対応すれば足りる

との記述があるのみで、弊害に対する明確な対応方針が示されていません。

スクショに関しては、特にSNSなどで誹謗中傷があった際の証拠画像を保存する際に、タイムラインの前後に違法コンテンツがあってそれが商業著作物であると知っていた場合、証拠のスクショをとっただけで有罪となってしまう危険性があります。

にも関わらず、ろくな対応方針も示していないのは、これは大問題です。大騒ぎになるのは当たり前です。

他にも、「複製」が違法か否かのポイントなら、Firefoxのスクショ機能(アメリカにあるmozilla財団のサーバがページ取得して保存する)やGoogleのページキャッシュ(アメリカにあるGoogleのサーバーがページ取得して画像保存する)はどうなるのか? というのもあります。

アメリカでやってることだから合法? であれば著しく公平性を欠く法制度になります。憲法が定める法の下の平等に反します。

著作権というと、pixivが立命館大に言いがかりをつけてコンプライアンスレベルの低さを露呈したことで有名な「引用」問題がありますが、これとの兼ね合いはどうなんでしょうか?

引用は著作権法で認められた行為ですが、現実には引用と言えるかどうかグレーなサイトも数多いです。この場合に「引用」に用いられた著作物をダウンロードしたりスクリーンショットをとった場合、違法になるのでしょうか?

文書中では懸念事項リストの中にすら入っていません。

意志を持った複製(ダウンロード)であれば一律に規制の対象としてしまっている為に、問題が生じていると言えます。

では、何故こんなとんでもない答申が飛び出してきたのか。

考えられる最大の理由が、TPP11対応です。

「(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)」

「TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じて対象を限定する」

と言った項目があり、また第3章「アクセスコントロール等に関する保護の強化」 もTPP11対応を目的としたものだからです。

しかしこのTPP11対応にも矛盾があり、

>いわゆるTPP11整備法(本年12月30日施行)により,著作権等侵害罪の一部非親告罪化が行われることとなるが,音楽・映像等のダウンロード違法化に係る刑事罰は,その対象となっておらず,引き続き親告罪のままであるところ,今回の対象範囲の拡大に当たっても,当然,ダウンロード違法化に係る刑事罰については,全て親告罪のまま維持することが適当である。

とありますが、TPP11整備法の非親告罪化規定を援用して対象範囲を規定しているのに、刑事罰については非親告罪化規定の対象外である音楽・映像等のダウンロード違法化を援用すべしという、矛盾した内容になっているのです。法律の作り方として完全に破綻しています。

国民生活においては、刑事罰は極力抑制するとはありますが、一方で威圧でダウンロードを抑制するというニュアンスの文章もあります。

この答申のままで法律を作られたら、間違いなく国会は大荒れになるでしょう。

(安倍自民党政権なので強行採決で通すんでしょうが。)

ひとまず、こんなところで。いずれ時間のあるときに他の章も読んでみることにします。